目次

ペナン島という名前を聞いたことがあるだろうか。NHK「鶴瓶の家族に乾杯」の海外編でペナンが取り上げられた回があり、私も「どうしてペナンなのだろう?」と思いながら見たことがある。ペナンはマレーシアとタイの中間ほどに位置する島で、中心地のジョージタウンは世界遺産に登録された街だ。世界遺産だったからNHKは取材したのだろうか。謎がのこる。

ざっくりとした現代のペナンの歴史

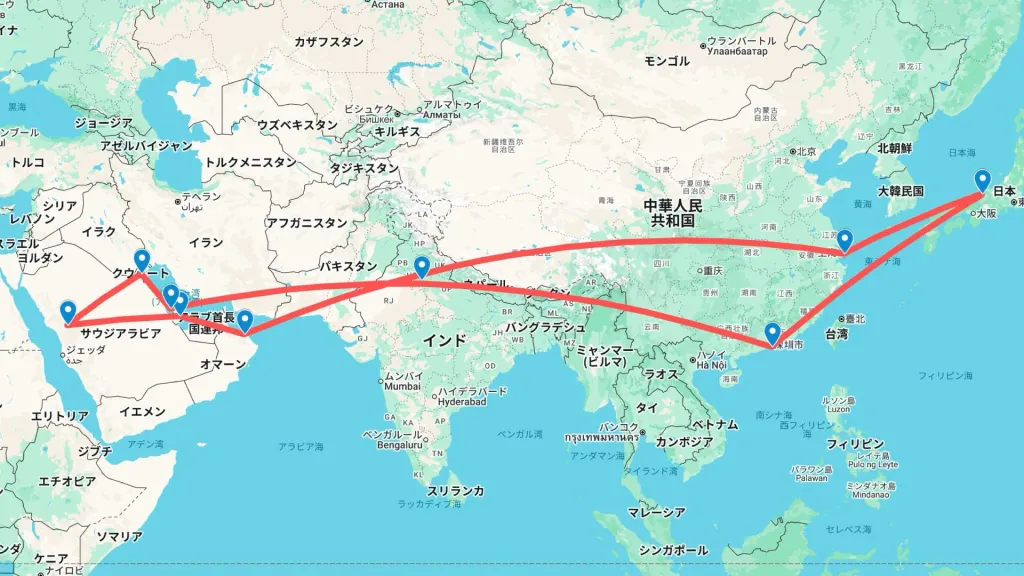

かつては18世紀末~19世紀初頭、ペナン(1786年に英領化)はマラッカ海峡北部の地域ハブとして、ベンガル湾~北マラヤ(マレーシアの北部一体)の米・錫・胡椒を集める寄港地として発展。英領東インド会社は1826年にペナン・マラッカ・シンガポールを「海峡植民地」として編成し、植民地政府は1832年に行政の首座をシンガポールへ移した。以後、ペナンは「積替え・補給・地域交易の値付け」を担い、シンガポールは「保険・金融・大規模ドックを備えた大洋間ハブ」としての役割を担うようになった。

1869年のスエズ運河開通により遠洋定期船の大型化・高速化が進み、海運業界では寄港回数の削減が進んだ。結果として、20世紀前半(~1940年代)には主要航路がシンガポールへ集中(航路配置や金融・補給の優位性による)。ペナンは遠洋の効率化を担う主戦場からは外れつつも、効率性ではない文化が行き交う寄港地としての役割を担うようになった。戦後~1960年代には、マレーシアの独立(1957年)を経て1969年にペナンの自由港特権が撤廃。シンガポール政府(PSA など)は1970年代にいち早くコンテナ化へ舵を切り、世界規模の乗り継ぎ港へと成長した。ペナンは1869年のスエズ運河開通前まではシンガポールを超える寄港地としての役割を果たしていたのだ。

ペナンは本当に文化の多様な街だと思う。仏教、ヒンドゥー教、イスラム教、キリスト教。多様な文化が共存している不思議な街に思えるのもかつての一大寄港地であったゆえの多様性である。ペナンを歩くと多くの宗教的施設に出会う。

クー・コンシー(Leong San Tong Khoo Kongsi)

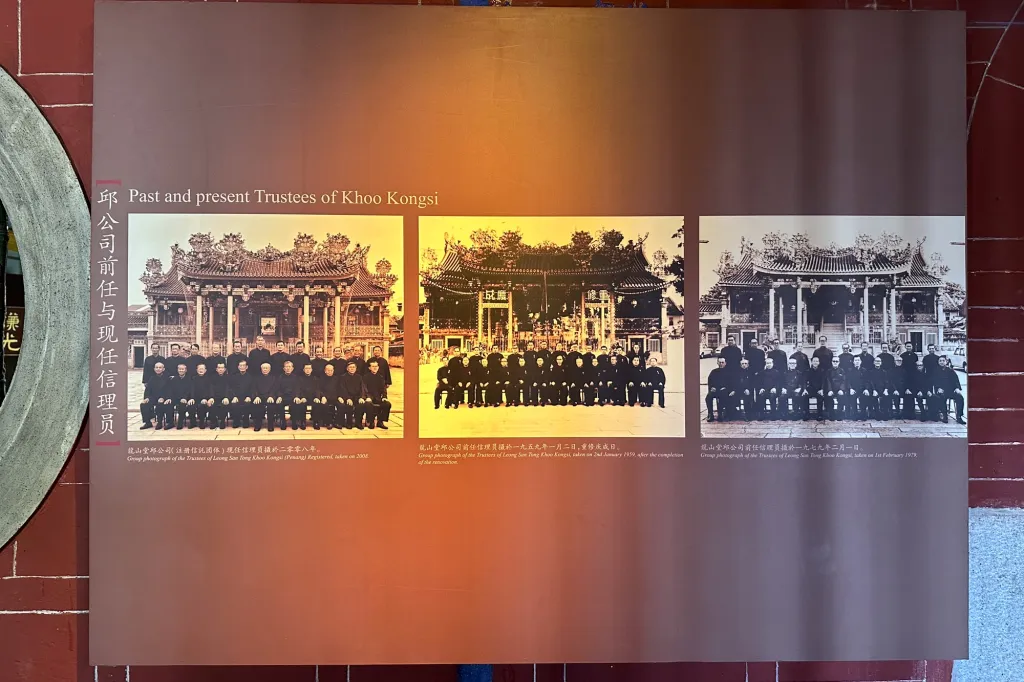

クー・コンシー(Leong San Tong Khoo Kongsi)は、ペナン島ジョージタウンにある邱(クー)一族の氏族会館(宗祠)で、祖先を祀る本堂と、一族の集会・互助・教育を担う拠点を兼ね備えた施設。クー氏は1835年に現在の場所の土地を取得。1851年に梁山堂(Leong San Tong)として会館化した。おそらくこれがクー・コンシーの始まりだろう。やがて1869年のスエズ運河開通によって遠洋航路の効率化が進み、地域の海運重心は次第にシンガポールへ集約。クー氏は整備を続け、1894年には再建資金を投じて拡張を進める。ところが1901年の旧正月前夜、完成間もない新会館が火災で焼失し、3年計画での再建を経て1906年に現在見る壮麗な建物が完成した。現在見ることのできるクー・コンシーは1906年に完成したものだ。

20世紀に入ると、会館は宗祠としての役割に加え、初等教育(1907年の設置)や奨学金、福祉支援などコミュニティ運営の中核として機能を拡大する。戦時被害(1941–45)後は修復を進め、1950年代には社団登録や校舎整備を実施、1959年・1965年には奨学金制度を再開。1970年代後半以降は法人化や資産の再整備、舞台・屋根の修復など文化財保全と運営を両立させ、1999年には約400万リンギ規模の大規模修復を完了。クー・コンシーは、祖先祭祀×教育×互助を束ねる氏族会館として、港湾都市ペナンの変化の中でも役割を更新し続けてきた“生きたコミュニティ拠点”の一つ。

クー・コンシーの歴史まとめ

1816年ごろ:一族の出身地(中国)の公共基金に寄付

1835年:現在地の土地・建物を購入

1851年:地元の“バンサル(作業小屋)”を改装し、梁山堂(Leong San Tong)として会館化

1857年:邱天徳(Khoo Thean Teik)が建徳堂(Kean Teik Tong)の領袖となる

1860年代:各分家から寄付を募り、家譜の編纂・更新を実施

1867年:ペナン暴動(Penang Riots)。建徳堂(Khoo/大伯公派)・紅旗幇と、義興公司などの連合が10日間衝突

1869年:スエズ運河開通

1884年:敦本文邱公司(Toon Boon Tong Khoo Kongsi)を設立。

1894年:会館再建のため1万ストレーツ・ドルを支出

1901年(旧正月前夜):新築の会館が火災で焼失

1904年:3年計画の再建プロジェクトを開始

1906年:現在の会館(クー・コンシー本堂)完成

1907年:会館内に一族の初等学校を設置

1909年:Leong San Tong Provisional Khoo Hock clan(教育関連組織?)を設立

1910年:学校が中華孔教学校の教室を借用

1912年:学校がPrangin通り/Victoria通りの複数建物へ移転し、新港学校(Sin Kang School)と命名

1914年:旧来の運営制度を廃止し、24名の理事会を設置

1941–45年(太平洋戦争):梁山堂(会館)と新港学校が被害

1946年:会館の修復を開始

1953年:新港学校の新校舎をThen Tiek Estate内に建設

1954年:新港学校を邱氏以外の児童にも開放

1955年:梁山堂邱公司を協会として登録。新港学校のための委員会を設置

1956年:新港校の建物を職業(実業)教育向けに転用

1958年:新港校の制度を法制化/国有化

1959年:奨学金授与の行事を再開(“first reinstatement celebration of scholarship”)

1965年:一族児童への奨学金支給を再開(継続再開の明記)

1976–78年ごろ:登録団体から「梁山堂邱公司(ペナン)登録受託者(Trustees)」へ法人形態を変更

1981年:受託者と企業の合弁契約を締結し、Then Tiek Ean Estate(約77エーカー)を開発

1984年:会館屋根の修復

1985年:旧・新港学校の建物を取り壊し、4階建ての校舎を新築

1990年:新港ビル(World Over?)を取り壊し、10階建てに改築

1993年:事業の多角化(教育・文化・不動産等へ拡張)

1995年:オペラ舞台(戯台)の修復

1998年:祖塋(墓地)に関する整備/改葬を実施

1999年:会館の第2次大規模修復を実施(費用はRM400万超)

備考:展示物などから読み取れるものを年表化、日本語化しているが間違いがあれば教えてください。

ペナンの桟橋巡り — 桟橋を歩くと、港町の構造が見えてくる — ペナン・クランジェッティ4本

ペナン島ジョージタウンの海沿いには、家々と桟橋が一体になった水上集落「クラン・ジェッティ(Clan Jetties)」が数多く存在する。マイナーな観光名所ではあるが同時に、いまも生活の場となっている。私は以下の4本を続けて歩いた。木道の幅、家の密度、祠や表札の配置、視界の抜け方がそれぞれ異なり、港町の成り立ちを具体的に理解するための材料となる。1869年のスエズ運河開通により航路が短縮し、航路はシンガポールに変わってしまう。それに伴い貨客と移住の流れが強まり、家系ごとの共同体がこの海沿いに形成された。この事実を押さえておくと現地での観察が整理しやすい。

Weld Quay沿いに南北へ並ぶため、徒歩で連続して回遊できる。暑さを避け、午前または日没前を推奨。私の順路は Tan Jetty -> Lee Jetty(Wooden Pier) -> New Jetty(十姓橋)-> Yeoh Jetty。各所の滞在は10〜20分で、全体1.5〜2時間。

先に観光の注意事項を述べておく

- 私有地への立ち入り不可、玄関先の撮影は避ける、音量は抑える

- 雨後は滑りやすい。滑り止めのある靴を推奨

- ドローンは不可または制限が厳しい前提で計画

- 表記揺れ(例:陳=Chen/Tan等)は入口看板で確認し、記事内表記を統一

Tan Jetty(姓陳橋)

通路の直進方向が明確で、終点付近で視界が開ける。海側の余白が大きく、端点からの見返しで通路全体の長さを把握しやすい。そに角桟橋が狭い。すれ違いとかで落ちないように気をつけて。

Lee Jetty(姓李橋)

家屋の密度が高く、生活音が多い。鉢植えや洗濯物、祠の配置から住まいとしての使われ方が読み取りやすい。

New Jetty(十姓橋)

姓が混在する比較的新しい共同体。新旧の資材が混在し、修繕痕が多い。ブランコがあるがおそらく一般民家のものなので立ち入りしないように。

Yeoh Jetty(姓楊橋)

場所がかなりわかりにくい。入り口がレストランのようになっているので注意が必要。レストランの駐車場を超えると看板が出てくるのでその案内に向かって進めば大丈夫。

飢餓際 Hungry Ghost Festival(中元節/Phor Thor)

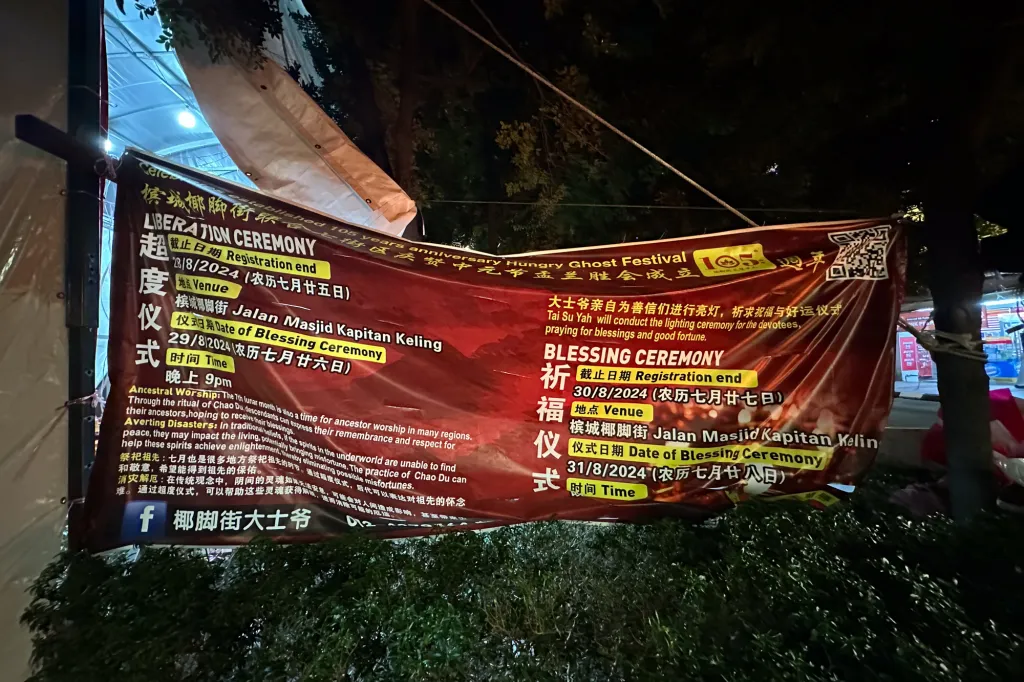

たまたまジョージタウンに訪れた時(2024年9月1日)に開催されていたのがこの飢餓際。名前がややこしくHungry Ghost Festival(中元節/Phor Thor)、日本語では飢餓際と呼ばれているようです。今回たまたま遭遇したのはジョージタウンの会場で、会場はJalan Masjid Kapitan Kelingでの開催。お焚き上げはおそらく最終日の夜に行われていたのではないかと推測。WEBにも情報が少なかったので、会場にかかっていた横断幕を参考に色々と情報をまとめてみた。

この飢餓際の主旨は「先祖供養(Ancestral Worship)」と「消災解厄(Averting Disasters)」で、祭壇に供物を捧げ、読経や点灯・加持が行われます。横断幕の「Tai Su Yah(大士爺)」は、幽霊や迷える霊を統べる守護神格で、ペナンのHungry Ghost Festivalで広く祀られます。

この飢餓際の背景には中国系社会では農暦7月(西暦では概ね8〜9月)が“ゴースト・マンス”とされ、月のあいだ各地で供養・お焚き上げ・演芸(歌台や中国戯曲)などが行われます。日本のお盆のようなものだね。ピークは8月15日ですが、会期は1か月続くのが通例です。ペナンでも島内各所にステージや祭壇が設けられ、供物や紙銭を捧げ、地域ごとに加持や行列を実施される。少しだけWebに詳細があったので紹介。

激うまヌードルの店「Tok Tok Mee Bamboo Noodle」

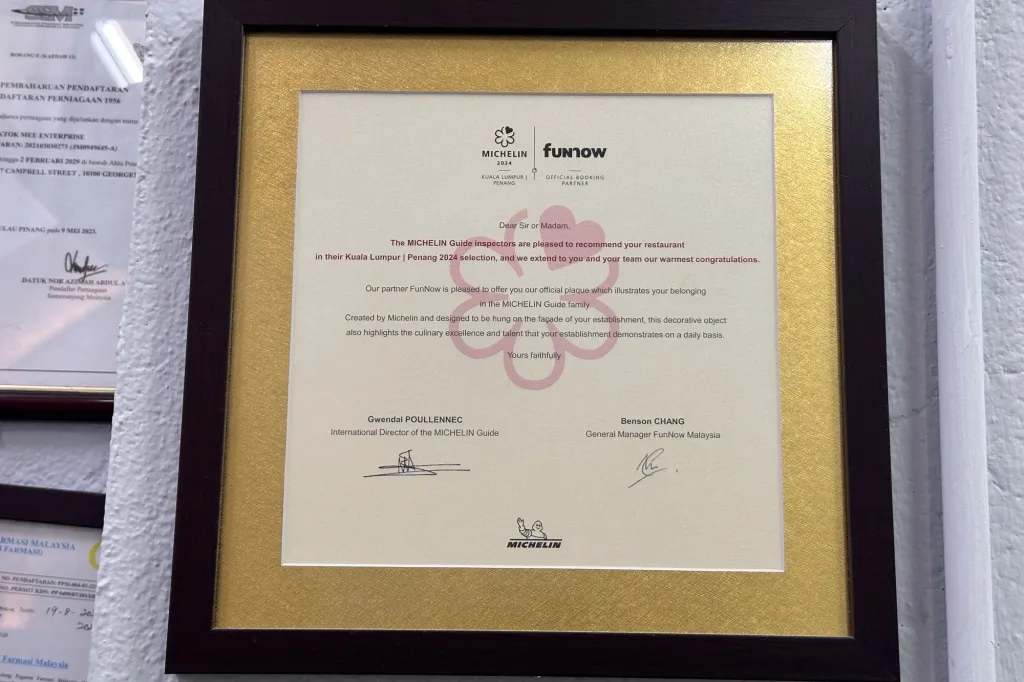

Tok Tok Mee Bamboo Noodle はジョージタウン中心部にある麺専門店。この店はびっくりするくらい美味しかった。入口近くで竹を使って生地を練る実演が見られ(時間によります、細めの麺はコシがしっかりしている。麺はスープとドライの二種。私はスープの麺を注文。澄んだ出汁は塩分控えめで油っぽさが少なく、麺の歯切れとめちゃめちゃ合う。卓上のチリを少量加えると飽きが来ず味が締まった。まじで美味しくて同じ一杯をその場でおかわりした。一人でも入りやすいので安心。昼は混むため11時半前か夕方が便利。現金の小額を用意しておくと会計がスムーズ。

絶対に外さないレストランGēn「根」

ペナンにきたら外さないレストランはもうここしかない。Gēn「根」。このレストランは、ジョージタウン中心にあるモダン・マレーシアンのコース専門店。地元の農家や漁港から仕入れた食材を季節ごとに組み替え、発酵やハーブ、香辛料を整理して使う。提供は小皿を重ねるテイスティング形式で、ワインや自家製ドリンクのペアリング、ノンアル構成も用意。席数は多くないため完全に予約制(おそらく)。開始時間が指定の日がある。服装はスマートカジュアルが無難。アレルギーは事前連絡で調整可。私はコロナ前に訪問したのだけど、今年、店の前を通ったところ、看板や入口、導線が整い、より洗練されて営業していた。継続を確認できてうれしかった。ペナンで地元食材を現代的に味わう外さないレストラン。

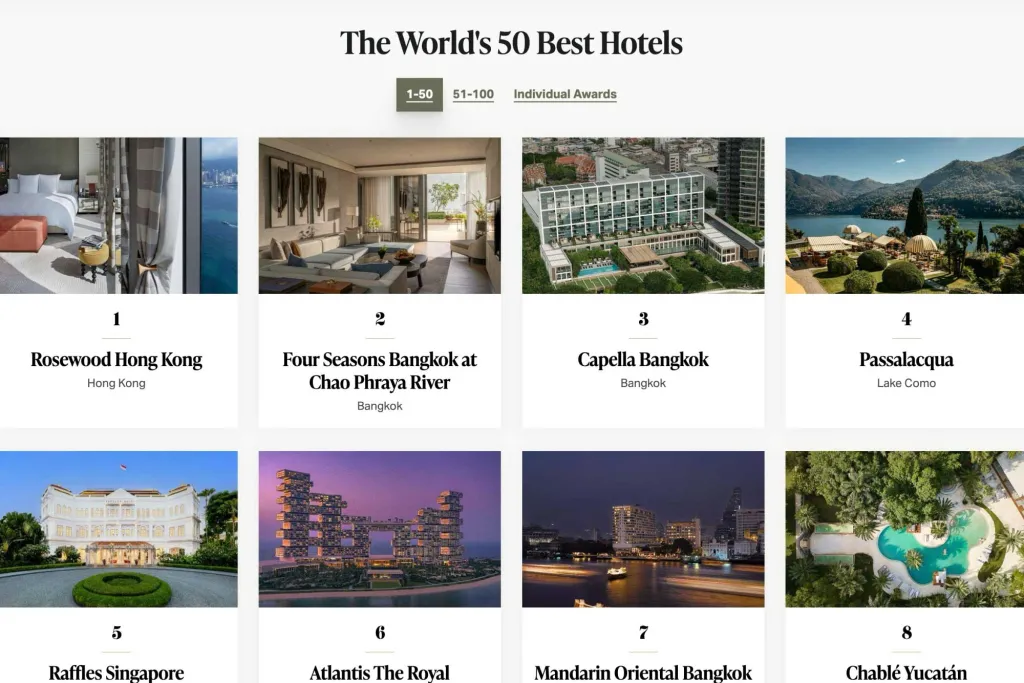

宿泊ホテル(Armenian Street Heritage Hotel)

ペナン(ジョージタウン)は狭いエリアなのでエリアをどうするかという悩みはないと思うが、少し歴史があってジョージタウンの中心部の方が楽しいのではないかということで、ジョージタウンのど真ん中のアルメニアンストリートに面したホテルArmenian Street Heritage Hotelを選んだ。景色もよくペナンらしさも感じられて良いホテルだった。そこまで高いホテルではないのでおすすめです。