金沢の歴史講座「久保市・久保市乙剣宮のこれまで」金沢のイベント復活久保市でのお話内容

目次

久保市・久保市乙剣宮の歴史──金沢の原型をたどる

金沢の都市形成を語るうえで、浅野川沿いに位置する「久保市(くぼいち)」と「久保市乙剣宮(おとつるぎぐう)」は欠かせない。中世に市場として立ち上がり、一向一揆の時代、尾山御坊(のちの金沢城)成立、前田氏入城と惣構の建設を経て、社地の移転と復帰を重ねてきた。本稿では、主要史料と地形・地名の整合から、その歩みを整理する。

中世の市場「山崎久保市」の初見(鎌倉末〜室町)

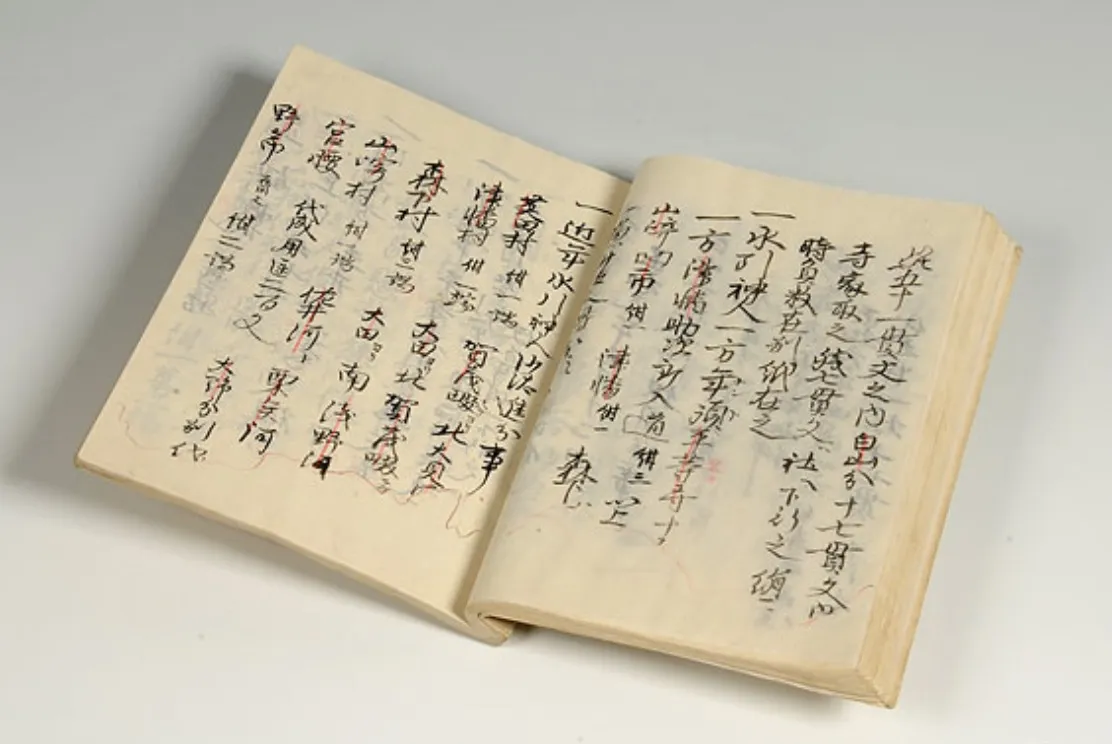

金沢という都市のかたちが現れる前、この地域には「山崎久保市(山崎窪市)」と呼ばれる市場があった。初見は正和元年(1312)の『三宮古記』で、「山崎 凹市 紺一」と記される。金沢がまだ金沢と呼ばれる以前から、市の名が文献に立ち現れている点は重要だ。『三宮古記』自体は鎌倉末~南北朝期の白山本宮の記録であり、中世経済を知るうえで貴重な史料とされる。山崎窪市2024-2 山崎窪市2024-2

「山崎久保市」は室町時代(1338–1573)の市場であったとされ、当時すでに地域の流通と生業の場として位置づいていた。

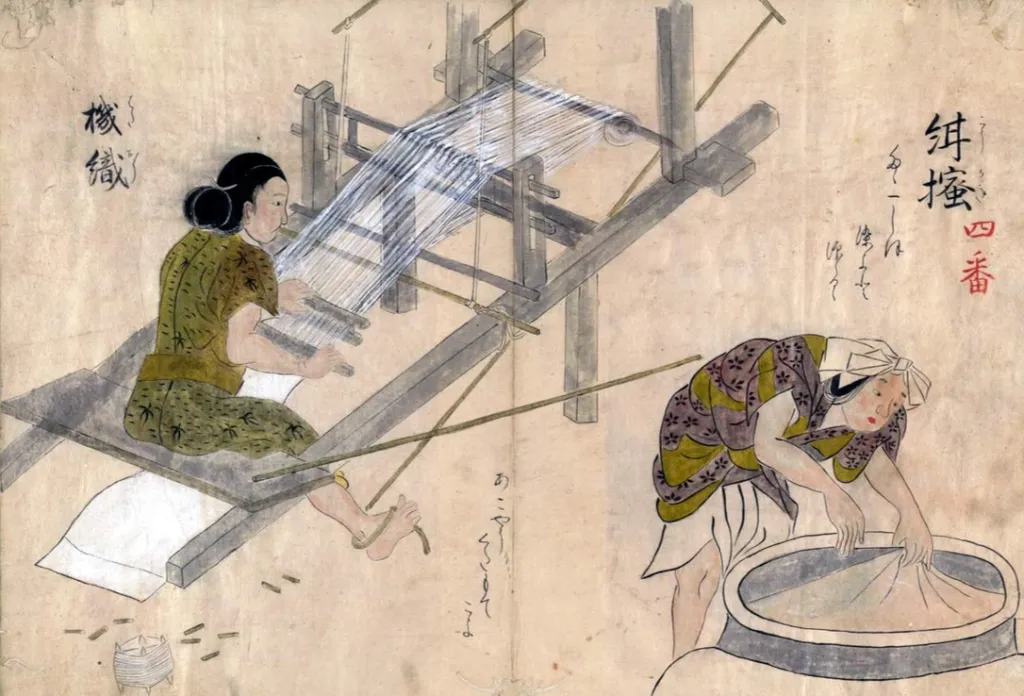

市場の具体像として水引(麻糸)や「神人(みずひき じにん)=紺掻(藍染め専門)」を挙げる。藍染め職能(今日の“紺屋”)は久保市で独占状態だったという。また、油商人や酒屋の存在、そして商人の住居がこの周辺にあったはずだと述べている。

比定地をめぐる二説(窪町説 vs. 現在地周辺説)

「山崎窪市(久保市)」の正確な所在地は、(1)石川郡窪村(現・金沢市窪町、旧国際ホテル付近)説と、(2)現・尾張町の久保神社周辺説に分かれる。後者を支持する根拠は、

- 中世から近世にかけての北陸道と河岸段丘地形に照らし、浅野川低地(標高16〜17m前後)の底部に市場が立つ合理性が高いこと。

- 兼六園内の「山崎山」など、地名連関(山崎+久保)が城下中枢近くに見えること。

- 尾山御坊(のち金沢御坊)の形成過程において、既設の市(久保市)の存在が拠点移転の誘因になったと解釈できること。

総合すると、現在の久保市乙剣宮一帯が「クボ」の連続性を示す可能性が高い。

一向一揆の時代と「尾山御坊」成立(15〜16世紀)

「長享の一揆」1488年

十五世紀末、加賀の秩序は大きく転じる。長享二年(1488)、冨樫政親方と一向宗(国人・町人・百姓の連合)が高尾城をめぐって衝突した。これは「長享の一揆」として知られ、結果として一向宗側が勝利し、冨樫政親は自害した。その後、冨樫氏は勢力を落とし、本願寺門徒を中心とする一向宗の力が強まっていく。

「享禄の錯乱」1531年

だが勢力はすぐに一枚岩にはならなず、享禄四年(1531)には、いわゆる「享禄の錯乱」が起こり、加賀側の小一揆派(賀州三ヶ寺など)と、越前側拠点をもつ大一揆派(超勝寺・本覚寺など)が対立した。最終的に大一揆派が勝利し、そののち一向宗は本願寺を軸にまとまる流れとなる。これを転機として、地域の中心は都市形成へと向かい始める。

久保市があったから金沢御坊の位置が決まったのでは?

ここで強調したいのは久保市(山崎久保市)が近くに先にあったため、尾山御坊(のちの金沢城地)は拠点として選びやすかったという“仮説”である。尾山は小立野台地の先端で、犀川と浅野川に挟まれた要害という地の利がある。ここに、市の集客と流通が隣接していれば、軍事だけでなく日常の調達・運営も立ち上げやすい。地形の強さに、経済の近接が重なった。

そもそも本願寺とは何か

話の中に出てくる本願寺とは何なのか。本願寺は、浄土真宗の教団本部である。起源は鎌倉〜南北朝期における親鸞の廟堂(大谷)にさかのぼり、室町後期には蓮如の布教によって門徒が全国に拡大し、広域に及ぶ宗教ネットワークを形成した。

安土桃山〜江戸初頭には教団が政治的圧力や内部事情により分裂、1602年以降は西本願寺(浄土真宗本願寺派)と東本願寺(真宗大谷派)の二本山体制となる。

地域史との関係では、本願寺の拠点が尾山御坊(のちの金沢城地)に置かれた時期があり、金沢形成史と密接に結びつく。また、北陸における一向宗内部の対立(享禄四年・1531年)は、一向宗が「本願寺」を軸にまとまる転機として位置づけられている。加えて、「現代的な解釈」としてこの地域対立を「本願寺“北陸支部”の主導権争い」と捉えると分かりやすい。

前田氏入城と惣構、そして卯辰山への遷座(16世紀後半〜17世紀初頭)

天正11年(1583)に前田利家が入城。慶長期には城下の防御・都市計画として内惣(1599)・外堀(1610)が整備される。惣構工事に伴い、久保市乙剣宮は卯辰山の金剛寺(現・宝泉寺向かいの空地付近)へと一時的に遷る。城下の造成と宗教空間の再配置が同時進行し、主計町の一部に外堀の底部が残るなど、現在の市街地にも惣構の痕跡が読み取れる。

西尾隼人の屋敷地と町割(17世紀〜幕末)

江戸時代に入ると、当地は加賀藩士・西尾隼人(にしお・はやと)の屋敷地となり、周辺一帯(現在の病院を含む広い範囲)を占める。西尾家は豊臣家臣・西尾光昌を祖とする名家で、加賀藩ではおよそ五千石を領した。天保14年(1843)や安政期(1854〜60頃)の町絵図にも屋敷の存在が確認でき、城下の町割と武家地のあり方を今に伝えている。

明治の変動と社地の復帰(1871〜1876)

明治4年(1871)の廃藩置県で当地は一時西尾家に売却されるが、明治9年(1876)に社地が復帰し、久保市乙剣宮は現在地にもどる。卯辰山の金剛寺は廃仏毀釈で解体され、不動明王像は主計町の源法院へ移された。神仏分離を伴う近代化のなかで、都市と宗教空間の関係が再編された事例である。

| 年代(和暦/西暦) | 出来事 |

|---|---|

| 慶長5年 / 1601 | 惣構工事の際に「久保市乙剣宮」は卯辰山に移転し金剛寺となった |

| 明治4年 / 1871 | 廃藩置県に伴い西尾家が売却 |

| 明治9年 / 1876 | 廃仏毀釈で寺が廃止となり金剛寺が解体 ・「神社」は現在の久保神社へ(神社) ・金剛寺の不動明王はは源法院へ(寺) |

境内の大ケヤキと年代感

元亀・天正期(1570年代)に当地一帯は兵火に遭い、林が焼けて枯木が残ったと伝えられる。その後の植栽と考えると、境内の大ケヤキは概ね四百数十年級の樹齢を想定できる。宝暦の大火で延焼していれば二百五十年程度の可能性も残る。伝承と都市火災史を突き合わせ、樹齢の“幅”を意識しておきたい。

近代の景観と交通の記憶

浅野川大橋と卯辰山の五本松、大正期の渡橋式、昭和戦前〜戦後の欄干工事、市電開業(大正8年)と橋場界隈の停留所位置など、近隣の風景は幾度も姿を変えてきた。古写真の断片は、川と橋、台地と低地、宗教空間と市場が織りなす都市のレイヤーを読み解く手がかりになる。

歩いて確かめる

現地を歩くと、河岸段丘の段差、惣構の痕跡、水溜場跡、西尾家屋敷地のスケール感など、史料記述が地形として立ち上がる。スマートフォンアプリ「古今金澤」を片手に、地名と地形、古地図と現況を重ね合わせると、久保市の“必然”が見えてくる。

まとめ

- 1312年『三宮古記』に見える「山崎久保市」は、金沢成立以前から存在した市場である。

- 紺掻を中心に中世の流通を担い、やがて尾山御坊の成立とともに城下形成の核と結びついた。

- 前田氏入城と惣構整備により社地は卯辰山へ遷座、その後明治9年に現在地へ復帰した。

- 地名・地形・古写真を総合すれば、現在の久保市乙剣宮周辺が「クボ」の実体と連続性を持つと解しうる。

参考

本稿は、中世史料『三宮古記』の記述、江戸後期の町絵図、近代の写真群、地域伝承、および現地踏査(河岸段丘・標高情報)を総合し、講座資料を基に再構成した。史料の制約上、年代や所在は一定の幅を持って提示している。