目次

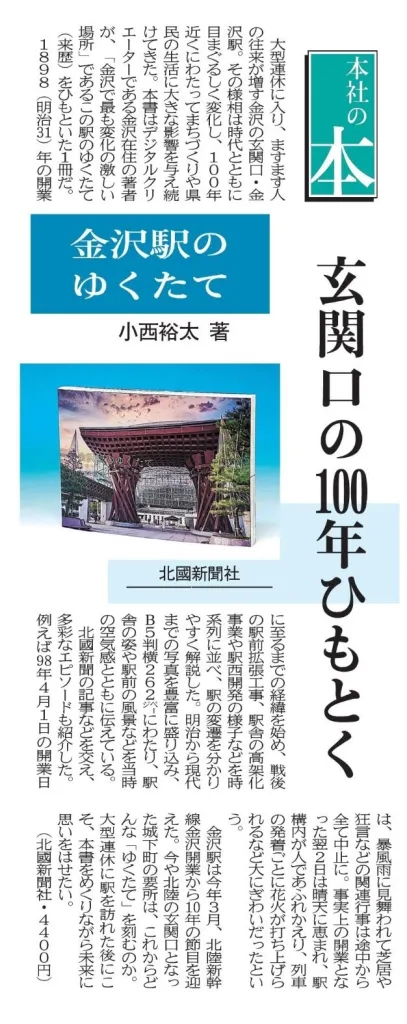

金沢駅の本を書きました。260ページにもわたる大作です。明治31年の金沢駅の開業から現在までの金沢駅の姿とその周辺の変遷について詳しくまとめたのが本書です。もともと金沢駅周辺に住んでいて、とにかく金沢駅を毎日見ていた。また、父が国鉄職員ということもあったので鉄道と駅はやはり身近だったことが影響していると思う。金沢の郷土のことも好きだったので多くの古写真を目にする機会が多いのですが、その中でも金沢駅の写真はいつの間にか集めていた。

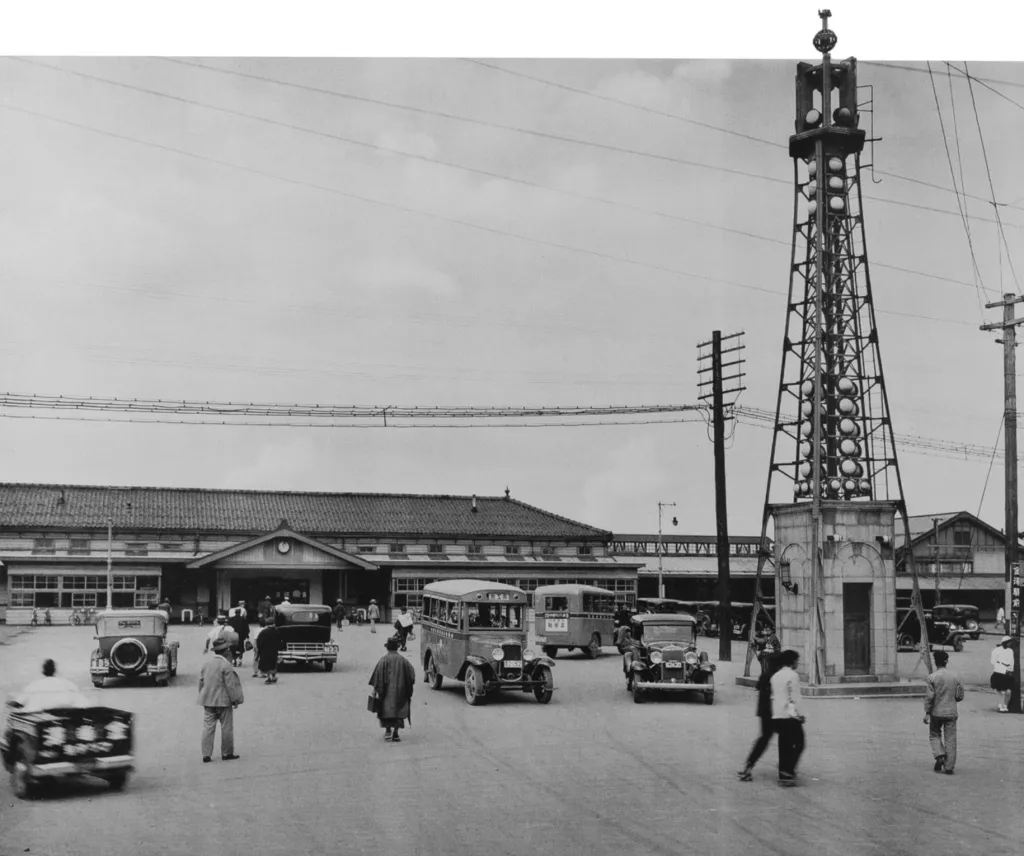

そう思ったらこの本は十年以上かけて集めた金沢駅の古写真集だと思う。かなりの量の古写真を買い集めているので所有しているものがかなりある。いつか金沢駅の古写真の写真展でも開催しなければならない気がしてきました。

本の内容はオタク向けなので、いい値段もするので売れないだろうと思っていたが、全然売れていません(笑)。こんな本は売れないものですが。ただ、私の熱意が伝わったこと、少しでも私の仕事を次世代に残すことができたら嬉しいです。まだ手に取っていない方がいましたら、ぜひともご購入いただけると嬉しいです。

著者 小西 裕太 / 制作・発売 北國新聞社 / ISBN978-4-8330-2333-7 / 定価:4,400円 (本体4,000円+税10%)

はじめに(本書より)

金沢駅は明治31年(1898)に創立した。創立前の金沢駅の場所はいくつかの屋敷が立ち並んでいたが、荒野の広がる金沢の町外れであった。100年近く経った現代の金沢駅は荒野とは程遠く発展し”金沢の玄関”となっている。まさに金沢の顔としての役割を果たしている。そのため、この100年で”金沢で最も変化の激しい場所”がこの金沢駅である。

明治31年。金沢駅に現れたのは海外製の蒸気機関車。多くの人にとって初めて触れる”海外”だった。明治33年(1900)には金沢では早い段階で金沢駅に電気が通され、明治の金沢駅には時代の最先端が集まっていた。大正時代になると北陸線 金沢駅-敦賀駅を経由してヨーロッパへの道が開かれ多くの人が金沢駅から海外へ向かい、昭和に入ると国内の観光が盛んとなり金沢駅前に金沢を紹介する施設である金沢市観光会館が設置された。戦後はR.T.Oという名の進駐軍が金沢駅の一部を接収、金沢駅ではアメリカ兵との接点があった。平成に入ると北陸の念願であった北陸新幹線が開通し、国内のみならず海外から多くの観光客が新幹線を利用し金沢を訪れるようになった。町外れにあった金沢駅は100年近くの時を経て荒野から金沢の玄関となったのである。

金沢駅は海外から輸入された最先端に触れる場所であり、金沢駅は海外へ向かう玄関であり、海外から観光客を迎える玄関である。すなわち金沢駅の歴史を知ることは「世界と金沢の関係を知ること」なのである。

本書は時代の変化の中心であった金沢駅の変遷をまとめたものである。金沢駅の姿は明治31年の創立時から令和の現在まで時代の隙間なく写真が残されており、その変遷を写真で知ることができるのである。北陸新幹線開業から10年目の令和7年(2025)に合わせて本書を出版した。次の時代の金沢を作るために、金沢駅の歴史を知り、世界との関係を知り、金沢を次の時代につなげたい。

2025年3月

金沢駅のゆくたて 著者 小西裕太

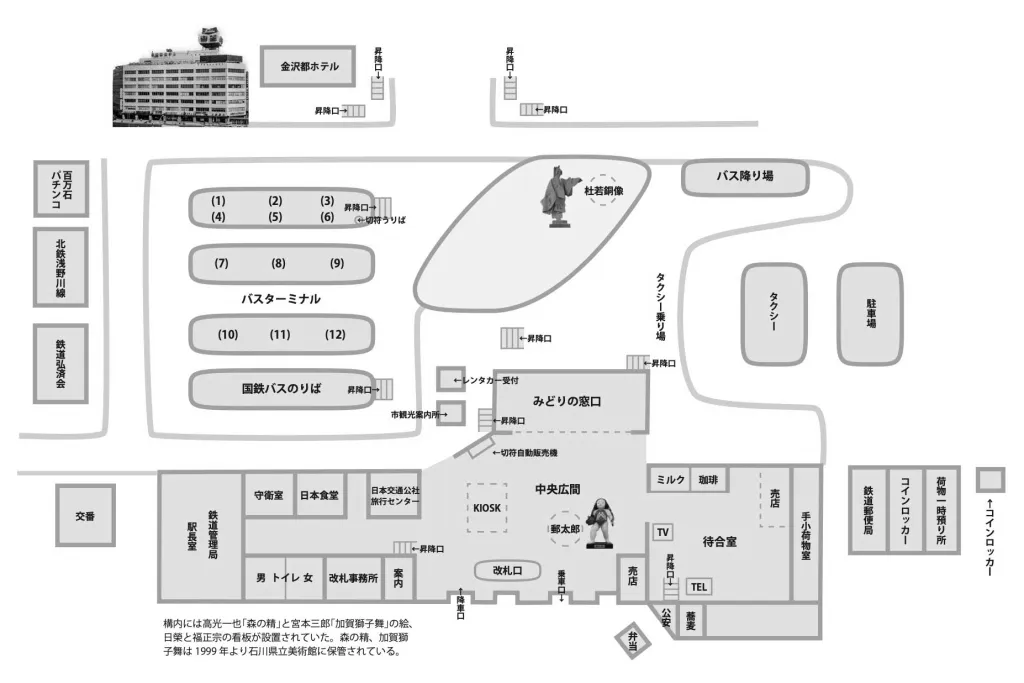

本書で紹介している写真など

さいごに(本書より)

「金沢駅」という名前を見た時、皆さんはどのようなことを思い浮かべるだろうか。海鮮丼。観光の金沢。北陸新幹線。金沢の顔。鼓門。通勤や通学。新婚旅行の出発駅。都ホテルの地下の風景。駅ビルでのデート。喫茶ヒロバ。栄屋食堂。国鉄体操。金沢駅で働いていたことがある。様々なことを思うだろう。

私はこの「金沢駅」という3文字が単なる3文字ではなく、長年とても特別な3文字に感じていた。気がつけば、金沢駅についての書籍を出版しようと本を書き始めていた。

私にどうしてこの金沢駅という3文字がとても特別なのか自分でも思い返してみた。

私は金沢駅の西口にあった国鉄宿舎、JR 宿舎 ( 通称 JR アパート ) で長年生活していた。私の父は国鉄時代に就職し、国鉄民営化とともに JR 西日本の社員となった。

父、母、私、そして妹。残念ながら、母は私が 11 歳の時に病気で亡くなったが、私たち家族は長年この JR アパートで生活していた。今となれば金沢駅の西口方面に国鉄宿舎、JR 宿舎があったことが嘘のような風景になっている。現在は全く面影がなく、日銀金沢支店やフィットネスジム、先進的なオフィスビルが立ち並ぶ場所として利用されている。宿舎は 1 号棟から 7 号棟まであり、さらに小さな小屋のような古い宿舎もいくつか立ち並んでいた。

今ではもう知る人が少なくなってきたが宿舎の敷地内には JR 体育館や国鉄時代の香り漂う名前の「物資部」という名のスーパーが宿舎の敷地内に存在していた。この「物資部」の場所は勤労者プラザの前。私が幼い頃にこの物資部で水に浸かったお豆腐をすくい上げて購入した風景が未だに焼き付いている。昭和 60 年前半の頃だろう。

高校生のときも毎日金沢駅から高校に通い、何かあれば金沢駅を起点にものごとを考えていた。そして、初めての海外だったオーストラリア留学のスタート地点として自分で認識していたのもこの金沢駅だった。

私の人生の中で金沢駅が多く登場するのは間違いない。

私は金沢駅が毎日見える宿舎で生まれ育ち、金沢駅の発展と自分が重なることは「金沢駅」を特別なものにし「金沢駅」の3文字がただならぬ意味を私に与えているのだと思う。気がついたときには「金沢駅オタク」になっていた。

いつの間にか、あらゆる金沢の古写真を収集しはじめ、不思議なことに「金沢駅」だけを念入りにチェックしていた。古地図でも金沢駅周辺だけを穴が開くほど眺めている。今では金沢駅周辺の古写真を見るだけで何年の風景か、江戸期の古地図との関連すら言い当てられるようになった。

金沢駅にどの時代に何があったのか。金沢駅はどの様な姿をしていたのか。金沢駅はどの様に変化していったのか。金沢駅の歴史を知ることは、あたかも自分自身の人生を振り返るような気持ちで金沢駅のことを知りたいという欲望を駆り立て、私の知の原動力になっていたのだろう。

おそらく日本でも珍しい「金沢駅オタク」が金沢駅のことを伝えたい。金沢駅のことをまとめたい。自分自身の人生をまとめるかのような熱い思いを持って、ただ熱い思いでだけでこの度このように本を出版する運びとなった。

未来の金沢に私と同じ志を持った「金沢オタク」が現れ、この本を手にしてくれることを夢見ている。時空を超え「金沢駅」でつながる事ができることを誇りに思う。

出版に当たっては数多くの人の力を借り大変お世話になった。北國新聞社の出版部の皆様。父ともどもがお世話になった井上さん。出版までたどり着けるように多くの人を紹介してくださった宇田 直人さん、小谷 由美子さん。

そして、なによりこの様に本を書ける一人の人としてこの世の中に私を送り出してくれた国鉄・JR と長年勤め上げた父、私が 11 歳のときに残念ながらこの世を去ってしまった母、毎日一緒に笑い遊んだ妹。母が亡くなったとき悲しみをに涙枯れるまで宿舎で一緒に泣いた祖父祖母。今では別々に生活しているけれども金沢駅を見ながら毎日生活した毎日は私の人生で最も大切な思い出です。この本を通して感謝の気持ちを伝えたい。