「石浦神社の歴史」金沢市の歴史を語るに必須の石浦神社を「金澤古蹟志 現代語訳」から掘り下げる

目次

石浦神社創建2300年祭ということで、記念例祭(石浦神社創建二千三百年 記念例祭並びに直会)に参加した。同時に直会も開催され、100名近くの方が石浦神社の境内で盛大なパーティーとなった。思い起こせば、私の七五三もここ石浦さんだった。さらに今年2025年はサンマリノで石浦さんと神輿を担ぎ、それがちょうどこの創建二千三百年の年に重なったことに縁を感じた。詳細はこちらで。宮司の心遣いが行き届いた、とても端正で温かな会だった。結びの挨拶では、石浦神社が世界の平和に資する神社でありたいという意志が明確に示され、深い感銘を受けた。

これをきっかけに、石浦神社を郷土史的に少し掘り下げてみようと思い、まずは『金澤古蹟志』の石浦神社に関連する内容を集めて現代語に翻訳した。森田平治が明治時代にまとめ、昭和初期に日置謙が読みやすい形で再度編纂した。平成・令和になっても現代語訳は出ていないので、Webで少しずつ現代語に翻訳したいと思っている。今回は石浦神社に焦点を当てて掘り下げてみた。

金澤古蹟志 現代語訳をもとにした「石浦神社の概要」

石浦神社は、加賀国石浦郷の氏神として古くから知られ、『延喜式』所載社に比定される。中世末から近世にかけては、城下成立とともに山王信仰を軸とする神仏習合が濃化し、別当・慈光院(石浦山慈光院長谷寺)が社務と観音堂(長谷観音)を一体運営した。これにより、社域には神社施設と仏堂が併存し、祈祷・祭礼も混淆作法で営まれた。天正十一年(1583)前田利家の金沢入城後は金沢城の鬼門守護に位置づけられ、藩の祈願所として修造・寄進が相次ぐ。

その後、城下整備で社地はたびたび圧縮・変形し、寛文十一年(1671)には慈光院の嘆願により旧地返付と再建が許可(翌五月、田井村喜兵衛書付)。観音堂は天明七年(1787)に類焼するが翌年に再建、文化三年(1806)の石灯籠奉納、文政十年(1827)の拝所増築など整備が続き、町の縁日はにぎわいを見せた。

転機は明治元年(1868)。神仏分離で別当制が解体し、慈光院は廃寺・僧は還俗、社号から「山王」「権現」等の仏教色が外される。儀礼は祝詞中心の神道式に統一され、僧房・庫裏は破却。ただし観音堂は即時破却せず、「社と別に存置」の仮管とされ、明治十二年(1879)にはその敷地を官有地第三種(墓地部)として保存する指令。同年九月、旧社地に仮殿を設けて祭祀継続しつつ、明治十三年(1880)に新社地で本殿成就・遷座、明治十四年(1881)に拝殿移転を完了。観音堂は旧地で修補のうえ堂守不置・氏子持ちへ移行し、大正期(1912–1926)に解体・整理され「観音堂跡」としてのみ継承された。こうして社域から仏教施設が段階的に退場し、神社単独体制が確立する。

近代社格では明治六年(1873)郷社、明治四十年(1907)神饌幣帛料供進社に列し、大正十一年(1922)の町名改正に伴い社名表記を正式に「石浦神社」へ統一。以後も修繕・境内整備を重ねつつ、城下の鎮守としての機能を維持している。

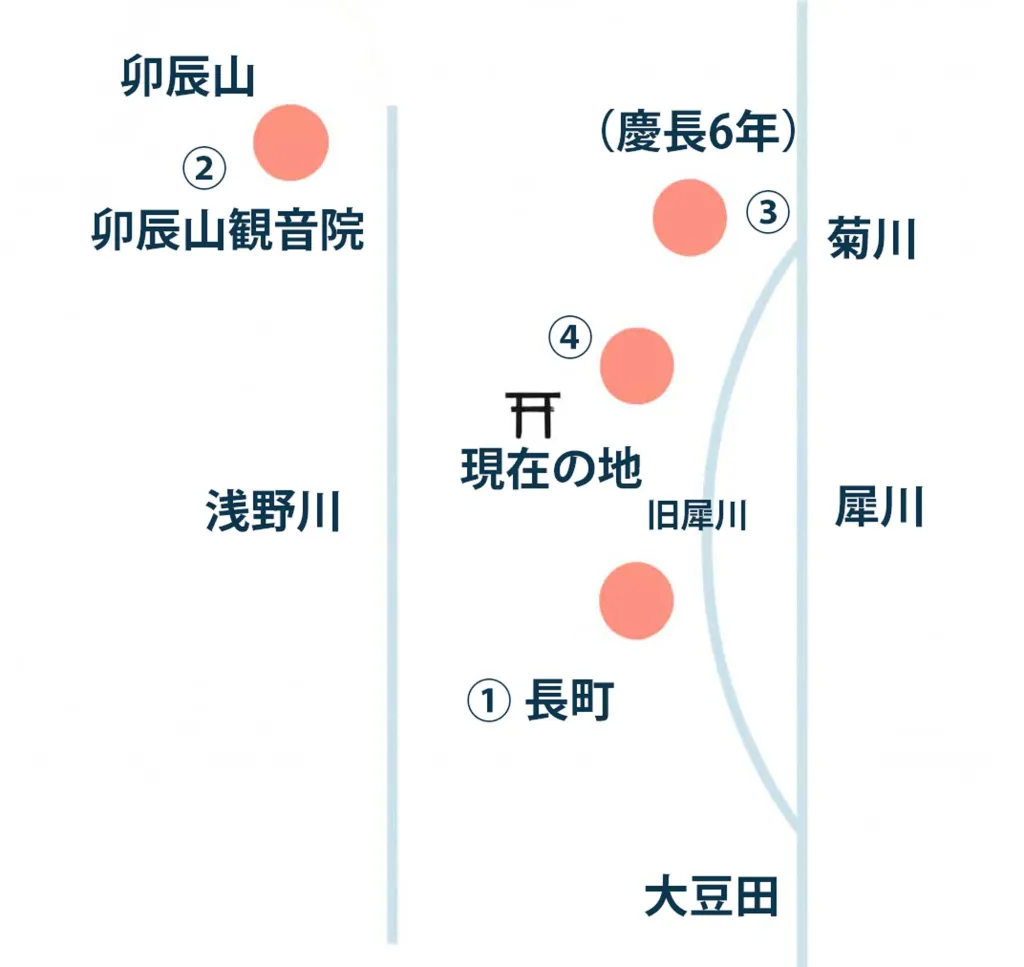

旧社殿移転地図と説明

① 長町(室町時代まで)=犀川扇状地の縁に鎮座。長町三丁目・浅香・出の元敷地 〜1500年前半(金澤古蹟志「石浦神社地」)ー 現在の金沢市中央公民館長町館あたり

② 卯辰山麓(観音院付近)=のち卯辰山観音院界隈へ移座。1500年後半〜1600年初頭(金澤古蹟志「石浦神社について」)ー 現在の卯辰山観音院だろうか

③ 旧犀川と菊川に挟まれた低地帯へ 慶長6年(1601年)一時移転。城下造成の進展に伴う配置換えで、のち慶長末には安房守下屋敷の取り込み問題(旧記)に関連している(金澤古蹟志「石浦神社地」)ー 現在のNTT裏の長谷院だろうか

④ 現在の地=江戸期を通じて整備が進み、近代以降の社地の核となる(城から見た鬼門方面)。1600年前半以降 ー 現在地

移転場所と出来事年表

| 年代(西暦/元号) | 種別 | 出来事の要点 | 主な場所(①–④) | 参照タグ* |

|---|---|---|---|---|

| 547頃〈社伝〉 | 創祀 | 草創(古号:三輪神社) | ① | 祭神考 |

| 782–806〈伝〉 | 参詣伝承 | 坂上田村麻呂が参詣・修理の伝え | ① | 本紀(石浦神社由緒より) |

| 1185(文治元) | 祈願・寄進 | 佐々木高綱が戦勝祈願、のち社殿整備・社領寄進 | ① | 本紀(石浦神社由緒より) |

| 〜16世紀前半 | 鎮座地 | 室町末まで長町に鎮座 | ① | 神社地 |

| 16世紀後半〜17世紀初頭 | 移動 | 卯辰山麓(観音院周辺)へ。神仏習合の重心期 | ② | 観音略/長谷寺廃 |

| 1601(慶長6) | 移動(中間) | 旧犀川‐菊川間の低地へ一時移転 | ③ | 神社地 |

| 1583(天正11) | 社格・崇敬 | 前田利家入城後、城の鬼門守護・祈願所に | ③→④ | 本紀(石浦神社由緒より) |

| 慶長末(1600年代前半) | 土地問題 | 安房守下屋敷への取り込み問題が発生 | ③ | 観音略/長谷寺廃 |

| 1671(寛文11)4月/5月 | 行政・再建 | 旧地返付の嘆願→裁可/田井村喜兵衛書付。再建許可 | ④ | 神社地 |

| 1688–1711(元禄〜宝永) | 造営 | 玉垣・石段など整備 | ④ | 観音略 |

| 1716–1744(享保〜寛保) | 信仰・行事 | 縁日繁盛、本尊十一面観音・脇侍安置 | ④ | 観音略 |

| 1751–1764(宝暦) | 修繕 | 堂舎修繕 | ④ | 観音略 |

| 1768(明和5) | 修繕 | 屋根葺替 | ④ | 観音略 |

| 1774(安永3) | 修繕 | 厨子新調 | ④ | 観音略 |

| 1787(天明7)/1788(天明8) | 災害・復興 | 観音堂類焼/翌年再建 | ④ | 観音略 |

| 1806(文化3) | 奉納 | 石灯籠奉納 | ④ | 観音略 |

| 1827(文政10) | 造営 | 拝所増築 | ④ | 観音略 |

| 1868(明治元) | 神仏分離 | 別当・慈光院廃寺、仏式停止、社号から山王等削除 | ④ | 長谷寺廃 |

| 1873(明治6) | 近代社格 | 郷社に列す | ④ | 本紀(石浦神社由緒より) |

| 1879(明治12)4月/9月 | 行政・仮殿 | 観音堂地を官有地第三種(墓地部)編入/旧地に仮殿 | ④(仮殿:旧地) | 観音略/神社地 |

| 1880(明治13)9月 | 遷座 | 新社地で本殿成就・遷座 | ④ | 神社地 |

| 1881(明治14)3月 | 造営 | 拝殿移転。観音堂は堂守不置・氏子持ちへ | ④/(観音堂は旧地) | 神社地/観音略 |

| 1907(明治40) | 近代社格 | 神饌幣帛料供進社指定 | ④ | 本紀(石浦神社由緒より) |

| 1912–1926(大正期) | 施設整理 | 観音堂解体・整理→観音堂跡 | 旧地 | 観音略/長谷寺廃 |

| 1922(大正11) | 社名 | 町名改正に伴い社名「石浦神社」を正式化 | ④ | 本紀(石浦神社由緒より) |

*参照タグ:〔祭神考=石浦神社祭神考/本紀=石浦神社(由緒)/神社地=石浦神社地/観音略=石浦長谷観音堂略歴/長谷寺廃=石浦山長谷寺廃跡/観音跡=石浦観音堂跡〕

大まかな流れ

- 創祀:古墳時代(西暦547ごろ)草創〈社伝〉。

- 古号:三輪神社(大物主・三輪信仰に由来)。『加賀國式内等旧社記』に「三輪神社、式内一座、石浦郷石浦村鎮座、称石浦山王、石浦郷七箇村惣社、今属石川郡」とある。

- 奈良時代:神仏習合が進み、石浦山慈光院長谷寺と称す〈社伝〉。

- 江戸時代:石浦山王/石浦大権現として加賀藩(前田家)の崇敬篤く、城下の鬼門守護。

- 明治:神仏分離により石浦神社と改称。近代社格は郷社、のち神饌幣帛料供進社。

- 大正11(1922):町名改正に伴い社名を正式に「石浦神社」と定着。

史料で確認できる主な出来事

- 延暦期(782–806)〈伝〉:坂上田村麻呂参詣・修理伝承。

- 文治元(1185):佐々木高綱が戦勝祈願、のち社殿整備・社領寄進(記録)。

- 天正11(1583):前田利家、金沢入城後に鬼門守護神と定め崇敬(記録)。

- 寛永〜寛文以降:たびたび修理・造営(1624–73、1736–44、1751–81 等、記録)。

- 観音(本地仏)関係:天正12(1584)頃勧請〈社伝〉→寛文11(1671)旧地返付・再建(記録)→天明7(1787)類焼/翌年再建(記録)→近代に仮管存置→大正期に整理(記録)。

- 明治6(1873):郷社。明治40(1907):神饌幣帛料供進社(記録)。

神仏習合の実態:何と何が合わさっていたのか

中核の結びつき(本地垂迹)

- 神(垂迹):石浦の山王(山王権現)=石浦の氏神(のちの石浦神社)

- 仏(本地):十一面観音(長谷観音/石浦観音)

- 史料に「石浦山王の本地仏は観音」「石浦観音(=長谷観音)」と明記され、神=山王(垂迹)/仏=観音(本地)の対応関係が核でした。

管理体制(神宮寺型の一体運営)

- 別当寺:慈光院(石浦山 慈光院長谷寺)

神領・社務・祭礼を寺側(僧侶)が実務管理し、観音堂(本地堂)も同一境内・隣接地で維持。

→ 神(山王)と仏(観音)が同一宗教空間で運営される、典型的な「神宮寺・別当制」の形。

付随する習合(江戸期に濃化)

- 社内の弁才天(=市杵島姫命)の小祠

町人信仰の高まりで仏教側(弁才天)と神道側(市杵島姫命)が重なりやすく、主祭神と混同されがちだった(本社本殿の主祭神ではなく別勧請)。 - 春日・八幡・天神・稲荷などの配祀

近世の勧請・合祀の通例として他社神も取り込み、境内で神仏習合的な行事・祈祷が行われました。

まとめると:山王(石浦の氏神)=垂迹/十一面観音(長谷観音)=本地。

これを慈光院が別当として統合運営し、境内(社地)に観音堂(本地堂)があり、行事・祭祀・祈祷も神仏混淆のかたちで執行されていました。

どう別れたのか(神仏分離・廃仏毀釈での具体)

明治元年(1868)神仏判然令 → 制度的分離

- 別当寺・慈光院は廃寺、僧侶は還俗。

→ 寺号(石浦山 慈光院長谷寺)消滅。神社は寺の管理から離脱し、神官(社家)が管掌。 - 仏教色の名称・制度を廃止

例:「山王」「権現」といった仏教由来の社号・尊称を廃し、「石浦神社」へ(のち大正11年に正式定着)。

神道儀礼(大祓詞・祝詞)へ統一、読経・護摩・修法など仏式は停止。

物的分離・処分

- 慈光院の僧房・庫裏など仏教施設は破却。

- 観音堂(本地堂)は“仮管”として暫置

→ ただちに破却ではなく、氏子管理で暫定存置(「社と別に存置」「仮管」)。

→ 明治12(1879):観音堂地は官有地第三種(墓地部)に編入・保存の指令。

→ 明治13–14(1880–81):神社は新社地へ本殿遷座・拝殿移転、観音堂は旧地で修補のうえ堂守不置・氏子持ちに転換。

→ 大正期:観音堂は解体・整理され、「観音堂跡」としてのみ継承。

信仰内容の再編

- 主祭神の明確化(神道側へ一本化)

→ 大己貴命を中核に、少彦名命・菊理媛命を配祀と整理。 - 仏像・仏具の扱い

→ 本地仏(十一面観音)を本殿から切り離し、堂は暫定存置→最終的に撤去。

→ 弁才天(市杵島姫命)など重なりやすい信仰は神道的に再解釈、仏教色の強い要素は社域から退場。

金澤古蹟志 現代語訳 資料

石浦神社(金澤古蹟志6巻11)

当社は、古くは加賀国石浦村の氏神で、「石浦山(いしうらやま)」と称して石浦村(いまの石浦町付近)に鎮座していた。『延喜式神名帳』に載る式内社「石浦(いしうら)神社」はこの社である。

社伝によれば、孝元天皇の御代(在位:紀元前214年ごろ〜紀元前158年ごろ)、神の御子孫がこの地に降り、五穀の種を授けて農耕を教え、村人の尊崇を受けて鎮座したのが創祀だという。

のちに延暦年間(782–806)には坂上田村麻呂がこの地を過ぎ、当社に参詣して社殿を修理したと伝える。

また、源頼朝の家臣で加賀守となった佐々木高綱は、文治元年(1185)四月、安宅の関から入国して当社に戦勝を祈り、勝利ののち社殿を整え社領を寄進した。

天正十一年(1583)四月、前田利家が金沢城に入ると、当社を城の鬼門の守護神と定め、藩主代々これを厚く崇敬して社領を寄進し、社殿を再建・修覆した。

寛永年間(1624–1645)には三代利常が社殿を修理し、寛文年間(1661–1673)にも造営が行われた。

さらに元文年間(1736–1741)・寛保年間(1741–1744)にも修理があり、宝暦(1751–1764)・安永(1772–1781)年間にも社殿・社地の整備が続いた。

加賀藩の祈願所として、正月・七月・九月の年三度、藩公の代参があり、別当寺を通じて幣帛が供えられた。社辺には社家や社人の住まいが並び、祠堂には加賀八家横山家・飛騨守横山氏の位牌を安置した[旨の記述あり]。

明治維新後、明治六年(1873)郷社に列し、明治四十年(1907)には神饌幣帛料供進社の指定を受けた。大正十一年(1922)四月、町名改正により社名を従前の「石浦山」から「石浦神社」と正式に改めた。

社地は、古くは卯辰山麓に連なる[石浦村一帯]で、神域は鬱蒼としていたが、慶長年間(1596–1615)以後の城下町整備や寺院移転に伴い、社地の出入り・境内の形状も変わった。

近世には社殿前に鳥居・玉垣・拝殿・本殿が整い、境内に末社数座を祀る。石浦町の町家は当社を氏神として祭礼を営み、毎年の祭礼には神輿が町内を巡行した。

慶応・明治の兵乱期には小火があり社家邸も延焼したが、のち氏子が力を合わせて再建した。明治・大正期を通じて社殿の修理・拝殿の改築・玉垣の普請などが重ねられ、現状(本書編纂当時)に至る。

境内社としては、[稲荷社・春日社・八幡社ほかの小祠が列記]され、また「横山家祠堂」「飛騨守横山氏祠堂」等が見える。

例祭は九月[日付不詳、旧例では重陽前後]、年頭および三月吉日に賀茂祭・弁財天祭等の神事が行われる旨を記す。

石浦神社祭神考(金澤古蹟志6巻13)

石浦神社の祭神については、古来より一定せず、諸書に異説が多い。まず当社は延喜式の「石浦神社」に比定される式内社で、古くは石浦山に鎮座し、石浦村(現在の金沢市石浦町付近)の氏神であったことは諸記録に明らかである。

しかし祭神の名については、古社記や地誌により記載が異なり、次のような説が伝わる。

- 大己貴命(おおなむちのみこと、=大国主命)を主神とする説

当社縁起には、大己貴命が当地を開拓し、五穀の種を授けて民を教化したとあり、社頭の古碑にもその名が見えるという。城下成立後も、藩主の尊崇を受けてこの説が主とされた。 - 少彦名命(すくなひこなのみこと)を配祀する説

大己貴命の国造り譚に連なることから、相並んで少彦名命を祀るとする記載がある。医薬・温泉・穀作の守護として崇めた古例に合致する、と論じている。 - 菊理媛命(くくりひめのみこと)を祀る説

白山権現の縁により、当社を白山信仰の支社とみて菊理媛を祀るとする伝承が近世に現れる。社内の祠や古札に白山の名が交わるのは、この信仰習合の痕跡であると述べる。 - 大物主神(おおものぬしのかみ)とする説

同神は大己貴命の和魂とされ、東国・北陸の古社に多いことから、当社の古式・祭具・神事の性格に照らせば、この神名に作すべしとする書もある。 - 市杵島姫命(いちきしまひめのみこと。弁才天)を祀るとの説

当社境内に弁財天の祠があったこと、城下の町人信仰が篤かったことから、近世において主祭神と混同された例が見える。しかし本社本殿の祭神ではなく、別に勧請されたものとするのが正しい、と評する。 - 春日四座・八幡・天神・稲荷などを配祀/合祀した時期

町場の形成に伴い、氏子の便宜から他社の神を招き配祀した例がしばしばあり、社蔵の古文書にも「春日」「八幡」「天満」「稲荷」等の記載が散見する。これは中世末から近世にかけての神仏習合・勧請の通弊で、元来の祭神を改めたものではない、と弁ずる。

以上の史料(『加賀志徴』『温故誌』『神祇志料』『越登加三州志』『式内社考』ほか社家旧記)を比較すると、最も古くかつ整合するのは大己貴命を主とし、少彦名命を配する説で、白山の菊理媛命はのちに信仰が加わって祀られたものであろう。

また、当社が城の鬼門を守る方位に当たることから、近世には厄除・方除の神としての性格が強まり、祭礼や祈祷の詞章にもその趣旨が見える。町中の人々が商売繁盛・家内安全を祈るのも、かかる由来による。

社地の沿革について付記する。古くは石浦山の麓一帯を神域とし、樹木鬱蒼として境内が広かったが、城下の整備と寺社移転により次第に町家が迫り、社地は縮小した。もっとも、鳥居・玉垣・拝殿・本殿の造作は幾度か改修され、現状(本書執筆当時)に見るように整っている。

結論として、当社祭神は大己貴命を本(もと)とし、少彦名命および菊理媛命を配祀とみるのが妥当である。近世に記された大物主・弁才天等の説は、いずれも信仰習合や別社勧請の影響で生じた伝えである、と考えられる。

石浦神社地(金澤古蹟志11巻7)

この場所は、廣坂通りに面した石浦(いしうら)祠の旧地である。

この地はもと、廣坂通り石浦と呼ばれていたが、慶長の末(1610年代)から安房守(前田家の家臣)の政庁再置の際、その下邸守りの地となった。のち安房守の屋敷に付属する地であったため、神社は別の所に移された。作事所の日記に「旧社地は下屋敷内に取り込まれた」と記す[趣旨]。

寛文十一年四月(1671年)、石浦社別当である覚谷山慈光院の申し出により、先年故・安房殿下の屋敷内に打ち込まれた御神地を、旧来の社地に復すべく請願した。然るところ、寛永年中(1624–1645)に再興した形跡があり、安房殿と御断書が交わされていることから、「可急(できるだけ早く)如前(以前のように)に」と認められ、造営して遷座することが許された。同年五月、邑主田井村喜兵衛の書付にもその旨が見える。先規では、石浦村領の内で社領があったという。

その後、石浦村の御用地三か所が上知(没収)された時、御ぜん坊石ら(=石浦村の役人ら)が御出候(出向)し、社殿再建の時、この地に初めて造営せしめられたという。従前は石浦町の裏、長町三丁目・浅香・出の元敷地に祠があったが、以後この地を石浦町の裏の葬地(墓地)と称し、雑木が生い茂って荒れ地となっていた。

享保の頃(1716–1736)から文政(1818–1830)にかけても、城下の整備にともない社地は狭くなり、社殿は移転を余儀なくされた。寛文十一年四月の記録では、石浦社の名が改めて見え、以後は屋敷地の内に祠が設けられたとある。

のち、当該地の渡邊(わたなべ)某の家屋を取り壊して社地とし、幽閑の地となったが、地盤が狭隘で崩れ落ちやすく、しかも土質が悪かったため、氏子が協議のうえ、廣坂下へ転地することを願い出た。明治十二年四月(1879年)に官庁へ願書を提出し、許可された。墓地は官有地第三種の墓地部に編入して保存すべきこととし、指令が下った。

そこで、同年九月に旧社地へ仮殿(かりどの)を設け、祭祀を続けながら、明治十三年九月(1880年)に新社地へ本殿が完成して、神体を遷し、拝殿は明治十四年三月(1881年)に新社地へ移した。旧慈光院の堂宇は老朽が甚だしく、取り壊し、礎石なども残らず撤去した。墓所はとくに石浦町の所付(所管)として、神職の職掌に属するものと定めた。

石浦観音堂跡(金澤古蹟志11巻8)

この観音は石浦山王(=石浦神社の山王権現)の本地仏で、石浦観音、あるいは長谷観音とも呼ばれていた。以前は、この観音を「地主権現」と称し、石浦一帯の氏神のように崇めてきた。これは、(社に付属した)僧侶が別当として管掌していたためである。

石浦長谷観音堂略歴(金澤古蹟志11巻8)

石浦の観音は、石浦山王(石浦神社)の本地仏で、町人からは「石浦観音」「長谷観音」と呼ばれてきた。もと石浦村の氏信仰に基づき、別当寺の慈光院が管掌した。

天正十二年(1584)ごろ、石浦村のうちに観音を勧請したという。

慶長七年(1602)三月十九日、村役人らが「観音堂を旧地に造営したい」と願い出た記録があり、当時は“村の御用三か所”の一つとして扱われていたことが知られる。

その後、城下整備の進行で社地が逼迫し、観音堂は長町三丁目・浅香・出の元敷地のあたりへ付け替えられたが、やがて荒れて雑木生い茂る状態となった。

これを改めるため、寛文十一年(1671)四月、別当慈光院が旧地返付を嘆願し、「可急如前(できるだけ早く以前どおりに)」との裁可を得て再建が許される。同年五月には邑主田井村喜兵衛の書付にもその旨が記される。

以後、元禄(1688–1704)〜宝永(1704–1711)にかけて玉垣・石段を築き、寄進銘が残る。

享保〜寛保(1716–1744)のころは、縁日ごとに市が立つほど賑わい、堂内には本尊十一面観音、脇侍に不動・毘沙門を安置した。

宝暦(1751–1764)には堂舎の大修繕、明和五年(1768)に屋根の葺き替え、安永三年(1774)に厨子を新調している。

ところが天明七年(1787)三月九日、町の火災で類焼。ただちに仮殿を設けて本尊を安置し、同八年(1788)に再建を果たした。

さらに文化三年(1806)には石灯籠を献じ、文政十年(1827)には拝所増築。天保(1830–1844)・嘉永(1848–1854)にも相次いで小修理が施された。

安政六年(1859)には堂守交替に伴い規式を改め、万延元年(1860)には堂前での雑売を禁ずる触書が出ている。

慶応四年/明治元年(1868)、神仏分離の布告により、別当慈光院は還俗して寺は廃止。観音堂は氏子の協議により、「社と別に存置すべし」として仮管とする。

明治四年(1871)、堂舎破損につき修繕出願が許可される。

明治十二年(1879)四月、石浦社地の整理に関連して、観音堂の地は官有地第三種(墓地部)に編入し保存すべしとの指令が出され、同年九月には旧社地に仮殿を設けて祭祀を継続。

明治十三年(1880)九月、石浦神社の新社地に本殿が成就(遷座)し、観音堂は旧地に据え置く。

明治十四年(1881)三月、拝殿移転ののち観音堂にも修補を加え、以後は堂守を置かず氏子持ちで維持することに定められた。

以後は縁日のみ旧例どおり続けられたが、堂宇はしだいに老朽し、大正期(1912–1926)に解体・整理が行われ、いまは石浦観音堂跡としてその地名と由緒を伝えるのみである。

| 和暦 | 西暦 | 月日 | 事項(要点) |

|---|---|---|---|

| 天正12 | 1584頃 | 村内に勧請。 | |

| 慶長7 | 1602 | 3/19 | 旧地造営の願い出(御用三か所の一)。 |

| 寛文11 | 1671 | 4月 | 旧地返付を嘆願→裁可。 |

| 寛文11 | 1671 | 5月 | 邑主・田井村喜兵衛の書付。 |

| 元禄〜宝永 | 1688–1711 | 玉垣・石段の整備、寄進。 | |

| 享保〜寛保 | 1716–1744 | 縁日繁盛/本尊十一面観音・脇侍不動・毘沙門を安置。 | |

| 宝暦 | 1751–1764 | 堂舎修繕。 | |

| 明和5 | 1768 | 屋根葺き替え。 | |

| 安永3 | 1774 | 厨子新調。 | |

| 天明7 | 1787 | 3/9 | 類焼。 |

| 天明8 | 1788 | 再建。 | |

| 文化3 | 1806 | 石灯籠を献ず。 | |

| 文政10 | 1827 | 拝所増築。 | |

| 天保・嘉永 | 1830–1854 | 小修理が続く。 | |

| 安政6 | 1859 | 堂守交替・規式改め。 | |

| 万延元 | 1860 | 堂前の雑売を禁止。 | |

| 慶応4/明治元 | 1868 | 神仏分離—慈光院還俗・廃寺/観音堂は仮管として存置。 | |

| 明治4 | 1871 | 修繕出願が許可。 | |

| 明治12 | 1879 | 4月 | 観音堂地を官有地第三種(墓地部)に編入・保存の指令。 |

| 明治12 | 1879 | 9月 | 旧地に仮殿を設け祭祀継続。 |

| 明治13 | 1880 | 9月 | 神社本殿が新社地成就・遷座(観音堂は旧地据置)。 |

| 明治14 | 1881 | 3月 | 拝殿移転後、観音堂も修補—以後は堂守を置かず氏子持ち。 |

| 大正期 | 1912–1926 | 解体・整理 → 観音堂跡。 |

石浦山長谷寺廃跡(金澤古蹟志11巻10)

石浦長谷観音堂は、〈石浦社の〉別当所にして、慈音宗[?]であった。昔は石浦山長谷寺と称し、〈現・〉石浦庄内、上石浦村・下石浦村・保熊村・木ノ新保村・今市村・しめの村・七ツ村など、氏子・住人の信仰を集めた。享保十二年(1727)、連〔沙門〕月海が撰し〈た記〉に、「行基大徳が大和長谷の観音を勧請し、十一面像を刻み、自称宗方、加州羽咋の摂勝圓樹教寺となす」とある。のち寺運衰え、石浦山長谷寺は廃絶し、〈以後は〉長谷観音堂のみ残った。

(以下、近世の由緒と嘆願書の要旨)

寛文十一年(1671)四月十八日

長谷山 慈光院より出した願書の写し:

「先年、〈石浦村領の〉安房殿下屋敷の内に相渡り候(取り込まれた)御神地を、旧来の地に打ち込み(返し入れ)度く、御嘆願申し上げ候。然るところ、寛永年中(1624–1645)に再興の節、安房殿へ御断申上げたところ、可急如前(急ぎ従前の通りに)との仰せを被り、造営を致して今に至るも、〈寺地が〉百姓共かまびすしく不便にて候。……」

寛文十一年(1671)五月十二日

邑主田井村喜兵衛書付:

「右、宮屋敷先年之様子、百姓に相尋ね候ところ、かくのごとくにて候条、相付け(付け替え)上申候。以上。」

――右の2通は、長谷観音堂再興のとき、賢言僧〔=慈光院僧?〕の勧進につき別当号を慈光院に改め、長谷山長谷寺の名は〈寺号としては〉廃す、という由来書の写しである。

また、寛文十一年(1671)四月八日付「長谷山 慈光院」名で、安房殿下屋敷の内に取り込まれた社地返付のお願いが見え、同年五月の田井村書付がそれを裏付ける。

その後、寛永・宝永のころにかけ、慈光院は〈別当として〉造営・供養を度々おこない、陽関公法会・賦施米〈配米〉等のことも記される。寛永八年(1631)頃には別当弘遍が出入りし、寛文五年(1665)には長谷谷寺(石浦村長谷寺〈=長谷観音堂〉)の寺号(名乗り)は〈慈光院へ改称〉となった、と誌す。〈※語句配列は原文どおりに近づけています〉

明治に入り、神仏分離により慈光院は廃寺。観音堂は仮管として残されるが、明治元年(1868)十一月の神佛混淆御停止にともなって〈社地の〉僧房・庫裏などは破却された。のち、〈堂は〉住職僧盛雅が飾り立てて神殿としたが、長谷山慈光院の寺号は廃絶し、跡地と伝えるに至った。

石浦砦跡(金澤古蹟志11巻11)

『加府事跡実録』には「石浦の砦は、いまの慈光院(石浦神社の別当寺)のあたりである」とある。

また『三州志・故蹟考』には、長享年間(1487–1489)ごろに賊の頭目・石浦主水(もんど)が加賀国石川郡の石浦に住み、この地に砦(とりで)を構えていたが、松田次郎左衛門が出動して主水を討ち取り、砦にも放火した、と記している。

さらに別の記録[混見稿?]にも、「松田次郎左衛門が石浦砦内でこれを討った」と見える。

その後の伝承として、多家元家士・竹村親愛は次のように述べている。

石浦の蕃祀地(※社地)の北方に「甕池(かめいけ)」と呼ぶ池があり、現在は埋められて沼のようになっているが、もとは大きな池であった。この池の北側の高まりは、すなわち石浦の蕃祀地(社地)で、ここが慈光院の敷地である。今もわずかに石垣などが残り、石浦に砦があったことが知られる。かつては古老の伝説も語り継がれていたが、いまではその話も絶えてしまった――という。

石浦主水伝話(金澤古蹟志11巻12)

『加州録』によると、石川郡田井の城主・松田次郎左衛門と、同郡米泉の須崎兵庫が、石浦に立てこもる石浦主水(もんど)を討つため軍勢を率いて出陣した。松田がまず石浦主水のもとへ出向き、和を装って酒宴を催し、主水が酔いつぶれるのを待っていったん引き上げた――とある。

また別の記録では、主水が酒に酔って前後を忘れたところを、松田が兵を率いて急襲し、石浦砦に攻めかかったため、主水方は伏兵や多門内に備えていたが叶わず、砦は破れて落城したという。主水は捕えられまいと、堀や道を越えて逃れようとしたが、松田次郎左衛門がこれを追い、ついに石浦の崖のあたりで討ち取ったと伝える。

さらに、混見稿にも「石浦主水を除くべしとの命を受け、松田次郎左衛門が石浦砦へ押し寄せた」と見え、砦地へ出て戦ううち、敵の矢手(弓)・槍手が乱れ、門内へ退いたところを、多勢の軍勢が押し寄せて切っ先を交え、主水はついに泥酔のまま討たれた、と記している。

別の伝えでは、松田が乗馬で押し寄せるのを見て、石浦方はまず政将[上石浦の某]が迎え撃ったが、松田は退くふりをして天を掠めるがごとく(=素早く)引き返し、石浦砦の外へ回って出入口をふさぎ、留守居の者に「主のありさまを早く知らせよ」と叫ばせた。ほどなく密告があり、石浦は落城寸前で、家来たちも四散し、主水は多分米泉にて首をはねられた――ともいう。こうした諸説は耳にも口にも伝わっている。

系譜については、『三州志・故蹟考』に、石浦主水光綱、その子石浦次覚光、孫の石浦郎長光と続き、石浦庄内を居館としたと見える。高澄殿の『金華聖蹟鈔』には、石浦五郎藤[輔]・同藤次成官ほか二人の居館が石浦庄内にあったと記し、田井村に管理所を置いたともいう。右の伝えは要するに、石浦に砦が築かれ、古老の語りも多かったが、今は伝承も絶えつつある――という趣旨である。

なお、左端にある三右衛門らの条は、光う(=光某)越中へ退いたこと、荒木大乗・平次枝らに関する動静を述べ、石浦主水が討死したあと、林(=慈光院の別当)・光明・弟次郎などの名が挙がるが、同姓同名が多く、右の石浦氏(砦伝承の主水)と別人の可能性がある旨も注記されている。